Don Marco Ceccarelli, "Le nozze di Cana "

II Domenica Tempo Ordinario “C” – 20 Gennaio 2019

I Lettura: Is 62,1-5

II Lettura: 1Cor 12,4-11

Vangelo: Gv 2,1-12

- Testi di riferimento: Es 19,7-8: 24,3; Gdc 9,13; Sal 104,15; Sir 31,27; Is 24,7-11; Ger 32,39; Os

2,10-11.20-25; Am 9,13-14; Gl 4,17; Zc 9,11-17; Lc 6,46; Gv 3,26.29; 17,21-23; At 4,32; Rm 12,5;

1Cor 1,11-13; 10,17; 12,13; 14,32-33; 2Cor 11,4; Ef 4,3-6; 5,30; Fil 1,27; Col 3,15

1. Seconda lettura. La Chiesa corpo di Cristo.

- Nonostante l’importanza del brano evangelico non si può ignorare il testo di san Paolo relativo alla

Chiesa come corpo di Cristo. Si tratta infatti di una dimensione ancora poco avvertita. Troppo spesso si vive il cristianesimo in modo più o meno individualistico, senza percepire un senso di appartenenza ad un popolo, ad una comunità. Eppure Dio ha parlato e agito essenzialmente nei confronti di

un popolo. Questo non esclude il fatto che Dio abbia un rapporto personale con ciascun cristiano.

Ma quel cristiano è comunque parte di un popolo, e Dio non è il Dio di quel singolo, ma del popolo

di cui quel singolo fa parte. Potremmo coniare lo slogan “Dimmi qual è il tuo popolo e ti dirò chi è

il tuo Dio”. Anche quando Dio si è manifestato a dei singoli lo ha fatto in funzione del popolo.

All’inizio della prima alleanza c’è un popolo; e lo stesso all’inizio della seconda alleanza, quella instaurata da Gesù. La Chiesa è un popolo, non una somma di singoli, ciascuno con le sue idee e con

le sue devozioni. Noi siamo di Cristo in quanto siamo della Chiesa, in quanto apparteniamo a questo popolo e ne condividiamo tutti gli aspetti. Cristo è uno solo e non può essere diviso (1Cor 1,13);

e Cristo è il suo corpo che è la Chiesa. Per questo o siamo una sola cosa con la Chiesa o non siamo

di Cristo.

- Il pericolo dell’individualismo. Se è vero che «la coscienza è il nucleo più segreto e il sacrario

dell’uomo, dove egli si trova solo con Dio, la cui voce risuona nell’intimità propria» (Gaudium et

Spes 16) è anche vero che «succede non di rado che la coscienza sia erronea per ignoranza invincibile» e che può diventare «quasi cieca in seguito all’abitudine del peccato» (ibid.). Perciò non basta

al cristiano seguire la propria coscienza se essa non si è formata e continua a formarsi alla scuola

della coscienza ecclesiale, del popolo di Dio (CCC 1783-1785). Tale coscienza deve abituarsi a crescere nella luce della verità di Cristo e della Chiesa. Chi non fa questo cade inevitabilmente

nell’individualismo religioso; finisce per farsi un cristianesimo privato, un cristianesimo “fai da te”,

dove lui e la sua coscienza (magari erronea; cfr. CCC 1790ss.) sono il legislatore, il sacerdote, il vescovo, il papa. Si va in Chiesa come al supermercato, cercando e prendendo quello che si vuole,

quello che piace, comportandosi come si crede, indipendentemente dal resto della gente. Chi crede

una cosa, chi un’altra; chi agisce in un modo, chi in altro totalmente diverso. L’assemblea liturgica

è non di rado il luogo dove la divisione fra i cristiani è più visibile. L’assemblea dei fedeli è spesso

un insieme di individui e individualità che non hanno nulla a che fare con la realtà di un corpo.

- Il corpo o cresce tutto insieme o non cresce. Non ci si può illudere di edificare se stessi senza gli

altri. Tutto quello che facciamo deve servire “per l’edificazione della Chiesa” (1Cor 14,12; cfr. Rm

14,19; 15,32; ecc.). Anche i carismi e i ministeri non sono dati se non “per l’edificazione del corpo

di Cristo” (Ef 4,11-12) che è la Chiesa. Dovremmo sempre chiederci se quello che facciamo edifica

la Chiesa o no, edifica gli altri o no. L’unità della Chiesa comincia da qui, dalla nostra unione e partecipazione al corpo ecclesiale in cui siamo inseriti in virtù del battesimo.

2. Il Vangelo.

- La seconda domenica del tempo ordinario risente ancora del mistero del Natale; perciò il brano

odierno di Vangelo non è quello dell’evangelista proprio (quest’anno Luca) che riprenderemo domenica prossima, ma ha a che fare con il tema natalizio della manifestazione. Così il miracolo di

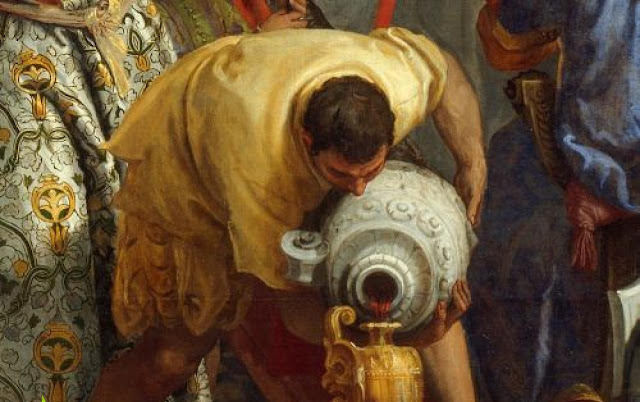

Cana è il “segno” - il primo - con il quale Gesù manifesta la sua gloria. Se è un segno allora

l’importante è capirne il significato.

- Il tema fondamentale, messo in luce dal parallelo con la prima lettura, è quello delle nozze di Dio

con il suo popolo, immerse in un clima di euforica gioia. Il tema delle nozze o genericamente del

rapporto matrimoniale è spesso usato nei libri profetici per parlare dell’alleanza fra Dio e Israele.

Quel rapporto particolare fra il Signore e il popolo che Lui si è scelto che è il rapporto di alleanza

era paragonato ad una unione matrimoniale. Nella prima lettura, dopo che Gerusalemme, e quindi

l’intera nazione, aveva subito un decadimento conseguente all’esilio, Dio annuncia un nuovo matrimonio. Dopo il fallimento del matrimonio antico (cfr. Ger 3;), ora Dio si prepara un nuovo popolo con il quale rinnovare il Suo rapporto di alleanza (Os 2,21-22). Questo è il contesto del segno che

Gesù compie.

- Lo sposo. Gesù provvede il vino che mancava; e facendo ciò viene lodato lo sposo di quelle nozze.

Ma se è Gesù che fornisce il vino, significa che è lui il vero Sposo. Nel linguaggio di alleanza lo

sposo è Dio e la sposa è il popolo. Se il vino delle nozze è finito (v. 3) ciò significa in qualche modo

che la gioia di quel rapporto privilegiato fra Dio e Israele è terminata; l’antica alleanza è andata in

crisi, a causa dell’infedeltà del popolo, come spesso i profeti hanno evidenziato. Sono necessarie

delle nuove nozze. Questo lo vediamo confermato dal testo di Gv 3,26-29 in cui Giovanni Battista

risponde all’osservazione che “tutti vanno a” Cristo dicendo che la sposa appartiene allo sposo. Il

parallelo è chiaro. Quei “tutti” simboleggiano il nuovo popolo di Dio, il nuovo Israele, la sposa che

appartiene a Cristo-sposo. Le nozze di Cana fungono così da segno di altre nozze, quelle che Cristo–sposo compirà con il nuovo popolo di Dio.

- La gloria. Con questo segno Gesù manifesta la sua gloria. La gloria di Gesù in Gv coincide con la

sua ora, cioè l’evento del Calvario (cfr. Gv 7,39; 12,28; 13,31). Nell’AT la “gloria” è un tipico attributo divino; è lo splendore della manifestazione del Dio invisibile. Sulla croce Gesù mostra la

gloria del Padre, soprattutto come misericordia verso i peccatori e come vittoria sulla morte. La gloria di Gesù è la manifestazione delle sue caratteristiche divine e riflesso dell’invisibile Dio (cfr. Gv

1,14.18). Manifestando la sua gloria, Gesù a Cana si presenta come lo Sposo divino del nuovo popolo di Dio, con il quale concluderà una nuova e definitiva alleanza. Con il “segno” di Cana Gesù

annuncia la sua missione, quella dello sposo divino che fornisce il vino delle nozze, perché la gioia

delle nozze, cioè dell’alleanza, era terminata. Sarà lui a provvedere il vino buono, il vino della nuova alleanza, quando dalla croce, compiendo ogni cosa, donerà lo Spirito (Gv 19,28-30).

- La “donna”. Non può passare sotto silenzio il ruolo che Maria svolge in questo segno di Gesù.

Anche lei entra nel mistero del simbolismo del segno. Se Gesù si rivolge alla madre con il termine

“donna” possiamo chiederci quale donna è Maria? In Gv 2,5 Maria da un lato svolge nei confronti

dei servi lo stesso ministero di Mosè, di mediatore dell’alleanza (Es 19,5-8), e dall’altro ella si mostra come la prima contraente dell’alleanza, la primizia del popolo di Dio. Maria rappresenta così la

donna-Israele, la figlia di Sion. Nell’Antico Testamento la Sion ideale dei tempi escatologici viene

raffigurata con l’immagine di una donna, a volte figlia, a volte vergine, a volte sposa, a volte madre.

Maria è la “donna” in quanto riunisce in sé questi aspetti e diventa figura e primizia della nuova

Sion. Maria è colei che attua perfettamente l’atteggiamento richiesto al popolo dell’alleanza, vale a

dire l’obbedienza perfetta alla volontà di Dio (cfr. Mc 3,33-35). Ed è per la sua mediazione che i

servi eseguiranno perfettamente i comandi di Gesù.

Fonte:http://www.donmarcoceccarelli.it

I Lettura: Is 62,1-5

II Lettura: 1Cor 12,4-11

Vangelo: Gv 2,1-12

- Testi di riferimento: Es 19,7-8: 24,3; Gdc 9,13; Sal 104,15; Sir 31,27; Is 24,7-11; Ger 32,39; Os

2,10-11.20-25; Am 9,13-14; Gl 4,17; Zc 9,11-17; Lc 6,46; Gv 3,26.29; 17,21-23; At 4,32; Rm 12,5;

1Cor 1,11-13; 10,17; 12,13; 14,32-33; 2Cor 11,4; Ef 4,3-6; 5,30; Fil 1,27; Col 3,15

1. Seconda lettura. La Chiesa corpo di Cristo.

- Nonostante l’importanza del brano evangelico non si può ignorare il testo di san Paolo relativo alla

Chiesa come corpo di Cristo. Si tratta infatti di una dimensione ancora poco avvertita. Troppo spesso si vive il cristianesimo in modo più o meno individualistico, senza percepire un senso di appartenenza ad un popolo, ad una comunità. Eppure Dio ha parlato e agito essenzialmente nei confronti di

un popolo. Questo non esclude il fatto che Dio abbia un rapporto personale con ciascun cristiano.

Ma quel cristiano è comunque parte di un popolo, e Dio non è il Dio di quel singolo, ma del popolo

di cui quel singolo fa parte. Potremmo coniare lo slogan “Dimmi qual è il tuo popolo e ti dirò chi è

il tuo Dio”. Anche quando Dio si è manifestato a dei singoli lo ha fatto in funzione del popolo.

All’inizio della prima alleanza c’è un popolo; e lo stesso all’inizio della seconda alleanza, quella instaurata da Gesù. La Chiesa è un popolo, non una somma di singoli, ciascuno con le sue idee e con

le sue devozioni. Noi siamo di Cristo in quanto siamo della Chiesa, in quanto apparteniamo a questo popolo e ne condividiamo tutti gli aspetti. Cristo è uno solo e non può essere diviso (1Cor 1,13);

e Cristo è il suo corpo che è la Chiesa. Per questo o siamo una sola cosa con la Chiesa o non siamo

di Cristo.

- Il pericolo dell’individualismo. Se è vero che «la coscienza è il nucleo più segreto e il sacrario

dell’uomo, dove egli si trova solo con Dio, la cui voce risuona nell’intimità propria» (Gaudium et

Spes 16) è anche vero che «succede non di rado che la coscienza sia erronea per ignoranza invincibile» e che può diventare «quasi cieca in seguito all’abitudine del peccato» (ibid.). Perciò non basta

al cristiano seguire la propria coscienza se essa non si è formata e continua a formarsi alla scuola

della coscienza ecclesiale, del popolo di Dio (CCC 1783-1785). Tale coscienza deve abituarsi a crescere nella luce della verità di Cristo e della Chiesa. Chi non fa questo cade inevitabilmente

nell’individualismo religioso; finisce per farsi un cristianesimo privato, un cristianesimo “fai da te”,

dove lui e la sua coscienza (magari erronea; cfr. CCC 1790ss.) sono il legislatore, il sacerdote, il vescovo, il papa. Si va in Chiesa come al supermercato, cercando e prendendo quello che si vuole,

quello che piace, comportandosi come si crede, indipendentemente dal resto della gente. Chi crede

una cosa, chi un’altra; chi agisce in un modo, chi in altro totalmente diverso. L’assemblea liturgica

è non di rado il luogo dove la divisione fra i cristiani è più visibile. L’assemblea dei fedeli è spesso

un insieme di individui e individualità che non hanno nulla a che fare con la realtà di un corpo.

- Il corpo o cresce tutto insieme o non cresce. Non ci si può illudere di edificare se stessi senza gli

altri. Tutto quello che facciamo deve servire “per l’edificazione della Chiesa” (1Cor 14,12; cfr. Rm

14,19; 15,32; ecc.). Anche i carismi e i ministeri non sono dati se non “per l’edificazione del corpo

di Cristo” (Ef 4,11-12) che è la Chiesa. Dovremmo sempre chiederci se quello che facciamo edifica

la Chiesa o no, edifica gli altri o no. L’unità della Chiesa comincia da qui, dalla nostra unione e partecipazione al corpo ecclesiale in cui siamo inseriti in virtù del battesimo.

2. Il Vangelo.

- La seconda domenica del tempo ordinario risente ancora del mistero del Natale; perciò il brano

odierno di Vangelo non è quello dell’evangelista proprio (quest’anno Luca) che riprenderemo domenica prossima, ma ha a che fare con il tema natalizio della manifestazione. Così il miracolo di

Cana è il “segno” - il primo - con il quale Gesù manifesta la sua gloria. Se è un segno allora

l’importante è capirne il significato.

- Il tema fondamentale, messo in luce dal parallelo con la prima lettura, è quello delle nozze di Dio

con il suo popolo, immerse in un clima di euforica gioia. Il tema delle nozze o genericamente del

rapporto matrimoniale è spesso usato nei libri profetici per parlare dell’alleanza fra Dio e Israele.

Quel rapporto particolare fra il Signore e il popolo che Lui si è scelto che è il rapporto di alleanza

era paragonato ad una unione matrimoniale. Nella prima lettura, dopo che Gerusalemme, e quindi

l’intera nazione, aveva subito un decadimento conseguente all’esilio, Dio annuncia un nuovo matrimonio. Dopo il fallimento del matrimonio antico (cfr. Ger 3;), ora Dio si prepara un nuovo popolo con il quale rinnovare il Suo rapporto di alleanza (Os 2,21-22). Questo è il contesto del segno che

Gesù compie.

- Lo sposo. Gesù provvede il vino che mancava; e facendo ciò viene lodato lo sposo di quelle nozze.

Ma se è Gesù che fornisce il vino, significa che è lui il vero Sposo. Nel linguaggio di alleanza lo

sposo è Dio e la sposa è il popolo. Se il vino delle nozze è finito (v. 3) ciò significa in qualche modo

che la gioia di quel rapporto privilegiato fra Dio e Israele è terminata; l’antica alleanza è andata in

crisi, a causa dell’infedeltà del popolo, come spesso i profeti hanno evidenziato. Sono necessarie

delle nuove nozze. Questo lo vediamo confermato dal testo di Gv 3,26-29 in cui Giovanni Battista

risponde all’osservazione che “tutti vanno a” Cristo dicendo che la sposa appartiene allo sposo. Il

parallelo è chiaro. Quei “tutti” simboleggiano il nuovo popolo di Dio, il nuovo Israele, la sposa che

appartiene a Cristo-sposo. Le nozze di Cana fungono così da segno di altre nozze, quelle che Cristo–sposo compirà con il nuovo popolo di Dio.

- La gloria. Con questo segno Gesù manifesta la sua gloria. La gloria di Gesù in Gv coincide con la

sua ora, cioè l’evento del Calvario (cfr. Gv 7,39; 12,28; 13,31). Nell’AT la “gloria” è un tipico attributo divino; è lo splendore della manifestazione del Dio invisibile. Sulla croce Gesù mostra la

gloria del Padre, soprattutto come misericordia verso i peccatori e come vittoria sulla morte. La gloria di Gesù è la manifestazione delle sue caratteristiche divine e riflesso dell’invisibile Dio (cfr. Gv

1,14.18). Manifestando la sua gloria, Gesù a Cana si presenta come lo Sposo divino del nuovo popolo di Dio, con il quale concluderà una nuova e definitiva alleanza. Con il “segno” di Cana Gesù

annuncia la sua missione, quella dello sposo divino che fornisce il vino delle nozze, perché la gioia

delle nozze, cioè dell’alleanza, era terminata. Sarà lui a provvedere il vino buono, il vino della nuova alleanza, quando dalla croce, compiendo ogni cosa, donerà lo Spirito (Gv 19,28-30).

- La “donna”. Non può passare sotto silenzio il ruolo che Maria svolge in questo segno di Gesù.

Anche lei entra nel mistero del simbolismo del segno. Se Gesù si rivolge alla madre con il termine

“donna” possiamo chiederci quale donna è Maria? In Gv 2,5 Maria da un lato svolge nei confronti

dei servi lo stesso ministero di Mosè, di mediatore dell’alleanza (Es 19,5-8), e dall’altro ella si mostra come la prima contraente dell’alleanza, la primizia del popolo di Dio. Maria rappresenta così la

donna-Israele, la figlia di Sion. Nell’Antico Testamento la Sion ideale dei tempi escatologici viene

raffigurata con l’immagine di una donna, a volte figlia, a volte vergine, a volte sposa, a volte madre.

Maria è la “donna” in quanto riunisce in sé questi aspetti e diventa figura e primizia della nuova

Sion. Maria è colei che attua perfettamente l’atteggiamento richiesto al popolo dell’alleanza, vale a

dire l’obbedienza perfetta alla volontà di Dio (cfr. Mc 3,33-35). Ed è per la sua mediazione che i

servi eseguiranno perfettamente i comandi di Gesù.

Fonte:http://www.donmarcoceccarelli.it

Commenti

Posta un commento